エレキギターの改造について。ノイズを減らしたり音質を良くしたりしたいって誰でも思うよね。ハイパスコンデンサーの簡単な付け方、配線図と説明など。

エレキギターは主に電気効率を改善して音を良くするっていう改造を良く見かけるよね。

実際に変えてみたり、ハイパスコンデンサーを付けたりするとどうなるか書いておくよ。

でもそれで壊したりしても責任もてないから、改造するなら自己責任でお願いするよ。

目次

抵抗値について

その前にひとつ確認しておきたいんだけど、オーディオとかのケーブルで端子のところ金メッキになってる物あるじゃない。

あれ、「金メッキだから音がいい」って勘違いしてる人多いんだよね。

実際には金よりケーブルそのものに使われている銅の方が気にするほどじゃないけど抵抗値は低いから、端子のところも金じゃなく銅の方が元の音を壊さないという意味では音はいいんだよね。

なのに何故わざわざ抵抗値の増える金にしてるかって言うと、単純に腐食しにくいって事なんだよね。

銅っておいとくとすぐ酸化したりするんだよね。

10円玉が銅だけど、あれ新しいのだと金に近い色でピカピカでしょ。

でもすぐ酸化してどす黒い茶色になるよね。

金は全然そんな事ないから、端子部分に金メッキ加工しておくと接点維持できるんだよね。

他の素材だと酸化するせいで接触効率が悪くなるから、そういう意味では金メッキはノイズを抑えることになるから結果的に音は良くなるって事にもなるよね。

ただそれはイコールではないって話。

そういう事をホントに理解してる人で、徹底的に音を良くしたい人は金メッキって使わないし、基本は基盤から直結だよね。

ただそれでどれだけ音が変わるかって事になると、相当耳が良くないと分からないんだよね。

いや、耳が良くて聞き分けられるレベルなのかって事かな。

エレキギターの回路部品交換による改造

それを踏まえてエレキギターの回路の改造なんだけど、状態が悪くない場合だと、上で書いてるような事もあって「音を良くする」ってのは難しいんだよね。

必要じゃないものってつながってないでしょ。

ポットを変えたり、コンデンサーを変えたり、ケーブルを高品質で短いものに変えたりとかあるけど、それで音の違いを聞き分けられる人がいたらすごい聴覚の持ち主だと思うよ。

もちろん同じじゃなく特性の変わるもの付けたり、機械で測定すれば違うのは違うんだけどね。

例えば、ギターからの最終出力部分を1メートルくらいのステンレスのケーブルにつなぎ変えてみたんだけど、(ステンレスは銅よりも遥かに電気抵抗値が高い)

まっっっっったく音が変わったように思えないんだよね。

それを踏まえると、回路部分のパーツを交換するのは「改造を楽しむ」とかが主で、「音を良くする」ってのは過度に期待しない方がいいよ。

ただ改造する大きなメリットはひとつあって、ノイズだけは減らす事ができるよ。

ギターアンプにつないでボリューム結構上げてると、サ〜〜〜〜っとかミ〜〜〜〜〜って音するよね。

配線などを改造する事でこれを少しは減らす事ができる。

微弱電流だからどれくらい電磁波の影響があるのか知らないけど、ケーブルを撚り線に変えるとか、高品質なコンデンサーに変えるとかでノイズを確実に抑える事ができるよ。

でも実際弾く時ってこの音別にどうでもいいから、ギターの音自体とは別なんだけどね。

その割りにこういう改造してる人って結構いるでしょ。

ギターのリペアしてる店なんかに出すと大抵この辺交換してくれるしね。

これは「状態が悪い」場合に効果が見込めるからなんだよね。

特にコンデンサーは見た目には分からなくても劣化するし、電子部品ってどれでも使えば使うほど劣化するから、古いギターになればなるほど交換や改造するメリットは高くなるよね。

上で書いてる話は、数年前に買ったギターの音を良くしたいからコンデンサーを変えたり改造してみようって場合に聞き分けられるほど効果が得られないって事なんだけど、

おじいさんが若い頃に使ってたギターを貰ったなんて事なら効果が見込めるって感じ。

ノイズの発生源がどこか分からない場合も一式交換すればいいわけだしね。

そういう時に高品質な部品を使いたくなるのは誰でも普通だよね。

長い間押入れに入れっぱなしでいたるところがサビてるギターなんかだと、音腐ってる場合もあるからそういうのは確実に良くなるね。

エレキギターにハイパスコンデンサー取り付け

ギターの回路の部品ひとつを変えたところで聴いて分かるほどの変化はないんだけど、新しく何かを付ける場合はもうちょっと違ってくる。

もともとないところにつけるんだからその分の変化は確実にあるよね。

そこで多くの人がよくやってるのが、ボリュームポットにハイパスコンデンサーを付けるって改造。

簡単に説明すると、ボリュームって絞れば音は出なくなるし、回すと音が出るようになるよね。

そのボリュームの中間にコンデンサーを付けると、流れる周波数が変わるんだよね。

ただこれだと、ギターアンプの改造のところでも同じような事書いてるけど、常にその周波数しか流れなくなってしまうから、

信号ラインを2つに分けて、1つはボリューム、もうひとつはコンデンサー、そのあと合成ってすると両方の音がブレンドされるよね。

で、そこに付けるコンデンサーの役割というのが高音域だけを通すというもの。

こうする事でボリュームとは関係なく高音域が流れる、いわゆる抜けの良い音や、高音が出る=より歪みやすくなるって事にもなるよね。

ここで付けるコンデンサーは、0.001〜0.004μF(マイクロファラッド)で600V〜1000Vあたりが良く使われるみたいだね。

ギターピックアップメーカーのダンカンのサイトだと0.002μF使った配線図載ってるね。

なんのこっちゃって人は電子部品売ってるお店でそのまま伝えたら出してくれるよ。

容量は小さいほど高音だけが出やすくなるから、もっと出したいって人は0.001μFとかを選ぶんだけど、もし安いの買ってテストしたいって事なら0.001と0.005、0.01あたりを3つくらい買っておけば分かりやすいんじゃないかな。

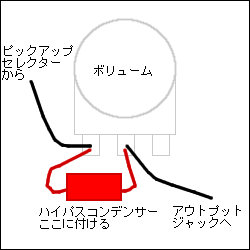

取り付ける場所なんだけど、上の話分かれば簡単だよね。

ボリュームの配線みて、

ピックアップ(セレクターとか)などから来てる線が接続されてるところ

と

アウトプットに出てる線が接続されているところ

の

端子同士にコンデンサーを取り付ける

ってだけ。

ってだけ。

これで高域だけはボリュームに関係なく流れる事になるよね。

配線図は右の通り。

ボリュームが1つしかない場合はそこだし、2つ付いてる場合は付けたい方ね。

普通はトーンとかに線つながってるし、アウトプットジャックの線がつながってるところは分かりにくいんだけど、簡単に言うと、ボリューム自体の線がつながってるところ2箇所をジャンパーするような形でコンデンサー付けるわけ。

容量の小さい物を付けると効果があまり感じられないし、大きい物を付けるとボリューム絞っても音が出てしまうという感じ。

さてこれでどれだけ変わるかというのが気になるところだよね。

はっきり言ってしまうとボリュームを最大に回してる時は音の違いは分からないよ。

ただ、ボリュームを絞った時って音はこもる傾向にあるけど、それは改善される。

でも普通は抜けのいい音のほうがいいからボリュームは最大だから、なんじゃそりゃって思うよね。

ここがなかなか難しいところなんだけど、ボリュームを下げるって事は基本的に全体の音量が下がるわけで、それでも、高音域だけ比較的残るって事は、ボリュームを下げると低中域のみ下げて、高音は維持できるって事にもなるよね。

それのバランスがコンデンサーの容量差でも違ってくるし、そもそも使ってるギターによっても違ってくる。

だからみんな色んなコンデンサーを試したりしてるんだよね。

コテコテの改造マニアなんかだと、ギターにスイッチ付けていくつかのコンデンサーを切り替えて使うような改造してる人もいるよね。

ちなみにこの改造、ギターアンプにプレゼンス付いてない場合でもっと高域出したいって人におすすめかな。

エレキギターのノイズを減らす改造

主にギターを弾いていない時のサーっていうノイズの方だけど、これはオーディオ機器なんかでもよくする方法なんだけど、ピックアップや回路をアルミクッキングホイルで囲ってしまうと効果があるよ。

YouTubeにその改造をして、ギターの音と波形の違いを比べてる動画があったから紹介しとくよ。

動画タイトルはレスポールだけど、ストラトキャスターでもなんでも音を扱う機材なら効果はあるよ。

ここまで改造してこうして聞き比べると全然違うのが分かるね。

ただ問題は、弾いてる音がどうなるかなんだよね。

上でも書いてるけど、リードは撚ればよるほどお互いが電磁波を打ち消しあうからノイズを減らす事ができるんだけど、エレキギターの場合リードは撚らないのが普通みたいで、

中には多少ノイズを拾うことでエレキギター特有の音が生み出せるってに言う人もいるんだよね。

こういう改造をして音がクリアになったって感じる人もいるだろうし、逆に音が痩せたと感じる人もいると思う。

結局改造してみて好みに合うかどうかだよね。

ギターの歪みって増せば増すほどシンセや弦楽器のように澄んだ音になっていくけど、そういう音が好みならこの改造は向いてるかも知れないね。

逆にバリバリいうタイプの歪みの場合は向いてないかもね。

でもやっぱり自分のギターで自分で聞き比べないと分からないね。

エレキギターの改造で最も音が変わる事

はじめのところを読んだ人はもうピンと来てるかも知れないけど、音に最も影響を与えるのって接点なんだよね。

1mのケーブルが100mになったらそりゃ音も変わるだろうけど、2mを1mにしたところで聞き比べても分からないよ。

それよりもひとつの接点ごとに音は確実に変わってしまう。

使わないピックアップやボリューム、トーンなどを外すギターの改造をしている人はもっとも理にかなってることになるね。

といっても必要な部品もあるわけで、全部外すわけにもいかない。

そこで改造が好きな人がやってる方法は「リードの付け直し」。

全く部品やリードを交換しなくてもこれで音が改善される場合もあるよ。

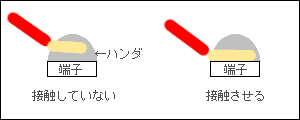

要は次の図みたいな話で、リードがしっかり接点に接触しているかどうかってことなんだけど、普通に売られてるギターの場合そこまでやってないことがほとんどで、

ハンダを挟んで通電している場合はそこで音が劣化してしまうんだよね。

要は次の図みたいな話で、リードがしっかり接点に接触しているかどうかってことなんだけど、普通に売られてるギターの場合そこまでやってないことがほとんどで、

ハンダを挟んで通電している場合はそこで音が劣化してしまうんだよね。

オーディオを自作や改造する人なんかだとハンダそのものにもこだわる人いるね。

でもこれも1個やったところで聞き比べても分からないし、全部すればそれなりに違ってくるんだけど面倒だよね。

とりあえずこういうことを覚えておいて、どこか交換する必要が出てきた場合にしっかり接触させてハンダ付けすればいいね。

エレキギターのそれ以外の改造

実際には回路の部品変えたりするより、それ以外の改造をする方が明らかに音は変わるよ。

良く聞くのはギターのボディーに穴を開ける、だよね。

こうする事でより高音が出るようになるから、いわゆる抜けのいい音にはなるよね。

逆に音を重くしたいならあらゆる隙間に物を詰めるわけだね。

これでどれくらい変わるかと言っても、持ち主である本人が何となく分かる程度かな。

回路の部品ひとつ交換するよりはまだ変わった気はするよ。

まぁ、日本でこういう改造をする人は少なそうだけどね。

比較的変わるのはネックがボルトオンの物ならネックを変える事なんだけど、わざわざいいネックだけ買って交換する気にはならないよねぇ。

ただこれは持ち主である本人なら確実に音が変わったのは分かるよ。

|

ピックアップや回路系の改造も結構色々あって、長くギターやバンドやってると知る機会も増えるんだけど、部屋で一人で弾いてるとなかなか知る機会も少ないよね。 |

欲しかった音が出る! エレキ・ギター配線アレンジの本 (ギター・マガジン) Amazon.co.jpで詳細を見る |

色々書いたけど、これだけの事をするよりも

弦を違うメーカーに変える

方が明らかに音は変わるよ。

特に何ヶ月も張りっぱなしで同じ弦使ってるなら、同じメーカーでも新品に変えた時に音が良くなる方が上で書いてる事よりも遥かに聞いて分かるよね。

例えばヤマハの弦って音も硬い感じだけど、アーニーボールはもっとジャリジャリしてるよね。

クリーンとかシャープな音なら前者の方が好みに合うだろうし、メタルとかするなら後者の方が好みに合うかも知れない。

消耗品だから値段で決めたりしちゃうけど、音を追求するならまず好みの弦を見つける事が先決かな。

それでももっとギターの音を良くしたいなら上で書いてる改造をやっていくしかないよ。

PR

![]() ギターの機材を揃えよう!

ギターの機材を揃えよう!

![]() ギターを初めて練習する前に

ギターを初めて練習する前に

- 強い指先を作る 重要!

- ギターの名称

- ギターの正しい持ち方

- ピックの正しい持ち方と弾き方

- チューニングの方法とコツ

- ギターの半音下げチューニングのやり方とかいろいろと

- スコア(楽譜)の読み方

- アンプのツマミの意味と調整

- フレットの音一覧表とスケール

- 簡単に覚えるコード表

- 中高年の人が知っておくと良い事

- 腱鞘炎にならない方法と弾き方

- 独学での学び方

- 爪によるケガとケアとメンテナンス

- ギターの名称

![]() ギターの練習方法

ギターの練習方法

- 初めての練習

- ギターのコードの練習をする前に知っておいてほしいこと

- コードを押さえるコツ

- ギターのセーハのコツや楽に押さえる方法

- 親指を使ったコードの押さえ方

- コードストロークのコツ

- 空ピッキングをマスターしよう

- 左手のトレーニングと練習

- 右手の練習方法とコツ

- 右手と左手が合わない場合

- ミュートについて(他の弦の音を出さない)

- 繰り返し練習のコツ

- リズムが凝った曲の練習

- 3連符のリズム

- 3連符と4連符のピッキング、得意不得意

- 暇つぶし的練習方法

- スケール練習

- 初心者・上級者共通上達方法

- 休む事も大切

- テンポを体に入れる

- 難しいフレーズを弾くコツ

- 練習は歪みとクリーン両方で

- MusicStudioProducerでMIDIの打ち込みとドラムに合わせた練習

- フリーソフトで再生速度を変える

- 音感を養う方法とダメなこと

- ギターのコードの練習をする前に知っておいてほしいこと

スパテクを身に付ける!

![]() ギターの奏法

ギターの奏法

- パワーコード

- ハンマリングオン

- プリングオフ

- トリル

- チョーキング

- チョーキングダウン

- ビブラート

- ミュート(カッティング)

- ブリッジミュート

- ライトハンド

- ナチュラルハーモニクス

- ピッキングハーモニクス

- スライド

- グリッサンド

- オクターブ奏法

- オルタネイトピッキング

- 刻みを極める

- ハンマリングオン

![]() ギターや機材のメンテナンス

ギターや機材のメンテナンス

- メンテナンスと修理に使う工具

- ギターの調整

- 弦の張り方とコツ

- オクターブチューニング

- ピックアップセレクター(トグルスイッチ)

- プラグジャック

- フィンガーボード(指板)

- ブリッジ

- エレキギターの改造

- ピックアップの交換方法

- ピックアップカバーの交換

- ギターアンプの改造

- ギターの保管方法

- ペグの交換方法

- ロック式ペグの巻き方と構造

- トラスロッドでネックの順反り(逆反り)の調整

- ジャンクギターを手に入れよう

- ネジを抜けなくする方法

- ギターの調整

![]() バンド

バンド

- 仲間を見つけよう!

- ライブをしよう!

- ライブ当日の流れ

- コーラスでバンドの質を上げる

- ボーカルを育てよう!

- 作曲しよう!

- フリーソフトで始めるDTM・DAW

- デモ音源の製作と応募

- 音質を良くする

- 楽曲を配信しよう!

- 音楽関係の仕事

- メトロノームの種類と使い方

- ライブをしよう!

![]() ギターや音楽の知識

ギターや音楽の知識

![]() 自作

自作

- TDA2822ミニギターアンプ

- LM386Nミニギターアンプ

- ハーフラックサイズアンプヘッド

- NE5532の音出しテスト

- オーバードライブ・ディストーション

- 降圧回路と回路図

- 自作ギターアンプの箱の製作

- ピックアップの仕組みと作り方

- 自作でオリジナルピックを作ろう

- LM386Nミニギターアンプ

ギターに関する機材

- ギタレレ(Guitalele GL1)を買ったので音や使用感など

- マーシャルの真空管ギターアンプDSL5CRの感想

- ワイヤレスヘッドホンをおすすめしたい

- ギター用ワイヤレス

- 子供用ギターについて

- Piezo式チューナーの利点と使い方

- DTM・DAWで使う機材まとめ

- 【ギターアンプ】Roland-JC120はホントすごい

- 【グラフィックイコライザー】GE-7(BOSS)の便利なところ

- サイト内で紹介している製品一覧

- マーシャルの真空管ギターアンプDSL5CRの感想

ギターの雑談

- 弦や消耗品の購入店について

- 遅すぎる練習方法

- ギターアンプの音が歪んできた

- 持ってるギターの本数、何本?

- ○○さんとどっちがうまい?の質問

- メトロノームに合わせられない場合

- レコンポーザとカモンミュージック

- アンダルシアに憧れてのスコアがギターマガジン2014年10月号に掲載!

- 初心者の女性におすすめのエレキギターの重さの話

- ライブと録音の緊張

- 遅すぎる練習方法

更新履歴

ギターメーカー